いやあ、正直な話、本当に出るとはもう思っていなかったので、すごくびっくりしました。

何がって、京極夏彦著『鵼の碑』。

氏の「百鬼夜行」シリーズの、17年ぶりの本編、長編小説。

数日前、9月14日の木曜日。書店に入った私の目の前で、平台に山積みになっている最新刊を見て(すごく分厚いので、数冊だけでも「山」になってしまうのがスゴイところ)、驚きのあまり「うわあ本当に出たんだ……」と思わず呟いてしまった私。

最近とみに世の中の情報に疎くなっている私は、事前情報や前知識が一切ないままいきなり現物と対面したので、ここ数年来味わったことのない「嬉しい驚き」を久しぶりに体験したのでした(笑)。

実のところ私は、前作『邪魅の雫』を読了した時、つまり17年前に「次はもう出ないかも」という妙な予感(?)が浮かんだのだ。だから例によってカバーの袖に次巻予告として『鵼の碑』が記されている*1のを見ても、なんとなく「これを読むことはないかもしれない」という思いを抱いた記憶がある。なぜそう思ったかはっきりと言葉にすることはできない。『邪魅の雫』を読んでいく途中において、物語の質とは別の意味での違和感というか、このシリーズとしては不自然に思えるものを行間から嗅ぎ取ったから、としかいいようがない。

そして実際に、短編集やスピンアウトが出ることはあったが、肝心のシリーズ本編たる長編作品が発表されることはないまま17年が経過したのである。その間、著者の京極夏彦さんはこのシリーズ以外では精力的に様々な作品を執筆・発表なさっている。それゆえ単にこのシリーズに行き詰まりを感じた、もしくはこのシリーズへの興味もしくは仕事上の関心が薄れたのかもしれないと思い、諦めに似た気持ちになっていたのは確かだ。『鵼の碑』は予告のみなされて語られずに終わった、「幻の作品」になるのだろうと。別に珍しいことではない。文学史・文芸史を繙けば、著名作家の「幻の作品」はゴロゴロしている。人の想うこと目指すことは、実に様々なところで、そして様々な形で、果たされずに終わることがあるのだ。

だからそれを思うと、現にその本が書店の店頭に並んでいるのを目の当たりにして、ある種の奇跡が起こったとさえ感じたのは、決して大げさなことではない。著者のインタビューを読む限りでは、この17年間の「空白」は決してそのような「奇跡的」な経緯ではないようだが、それはあくまで著者の舞台裏であって、ひとりの受け手=読者たる私の個人としての思いは、そんなところにあったのだ。

何はともあれ、嬉しい驚きとともに、その場で『鵼の碑』を購入。たまたまこの日(2023年9月14日)が発売日だったらしい。なんの目的もなしに書店に入ったので全くの偶然だったが、結果的に発売日に即買いできたわけで、これまた「嬉しい偶然」だった。同時刊行でハードカバーの単行本(重さ1.2kgとか)も出ていたが、これまでシリーズ全巻を講談社ノベルスの新書版で揃えていたので、迷わず新書版の方を選んだ。

総ページ数は800超。さすがの分厚さ、さすがのボリューム感。この分厚さを見ているだけでワクワクする。巷では「鈍器」だの「煉瓦」だのといわれているようだが。全ページにおいて改行がページを跨がないように、本文の組版まで著者が手がけており、細部への徹底したこだわりぶりは健在のようだ。目次を見るだけでかなり複雑な構造の小説であることを窺わせる。実に嬉しい限りだ。さすがはグラフィックデザイナー出身の著者である。

さっそく読み始めるとしよう。ちょうど一冊本を読了したばかりのタイミングだし。実をいうと、このあと3冊ほど読む本の順番が決まっていた。だが京極さんの「百鬼夜行」シリーズの本編最新刊とくれば、これは「割り込み」させる以外にあり得ない。

さあて800ページ超の大作、読むのにどれくらいかかるか。前作『邪魅の雫』の時は、遅読で有名な私でもページをめくる手が止まらず、後半400ページを一日で走り抜けてしまった(2006年9月26日の日記および2006年10月15日の日記参照)。だが、それから17年経っており、私もいくらか歳をとったのは確かだ。あの頃よりは一冊の本を読了するペースが落ちているのは間違いなく、体力的にも集中力的にも多少の衰えを感じざるを得ない。特に目の力の衰えが著しい。いわゆる「視力」ではなく(そちらも生来とても弱いのは事実だが)、目を使うのに必要な力のことである。この数年、散々この日記で愚痴っている「目のゴリゴリ」のことだ。それでも、紙の本を読む分には、目の余計な力を込めすぎず疲れにくいので、まだマシなのだが。画面を(特にほどよく小さいのを)見るのがすごくダメなんです。

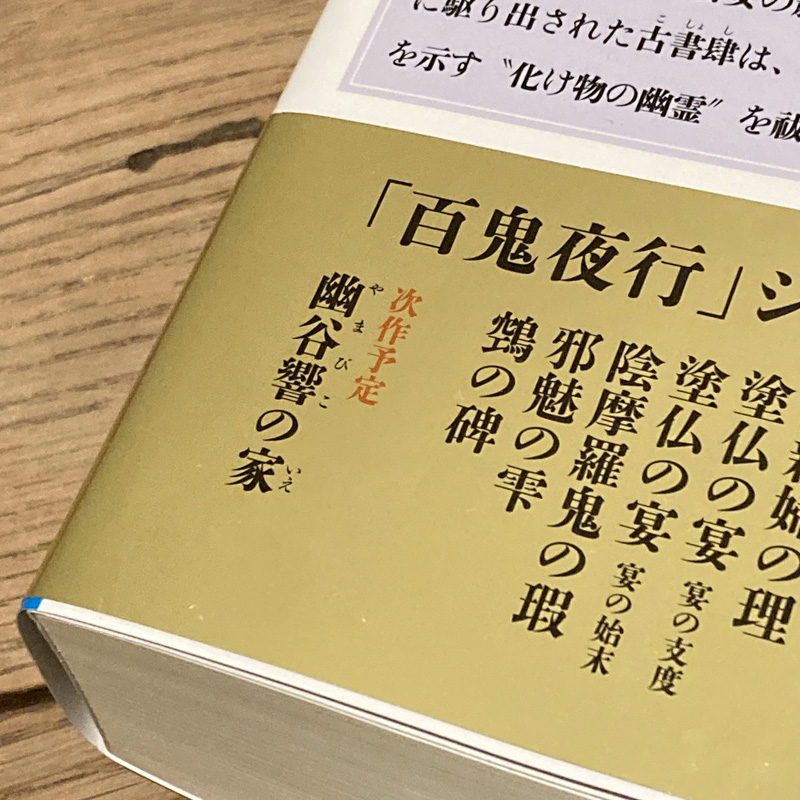

それはともかく、この『鵼の碑』を買って気づいた最大の驚きは、なんといっても本の帯に「次作予定」(!)が記されていたことだ(下の写真)。

『幽谷響の家』(やまびこのいえ)。

ということは、京極さんは本気(マジ)なのだ。この『鵼の碑』が、ついうっかり前作のカバー袖に次作予定で載せてしまったので、この一冊だけを「ケリをつける」ために書いたワケではないってことだ。これからも本腰を入れて「百鬼夜行」シリーズを続けていくぞ、という著者の並々ならぬ決意を、この予告からひしひしと感じる。ただ、前巻までのようにカバー袖、つまり書物の本体ではなく、あくまで本の「宣伝物」=付属物である帯で予告しているというのが、後から撤回できそうなニュアンスを含んでいるように感じるけど(笑)。

長らく愛読してきたシリーズなので、何より続いてくれるのは嬉しいものだが、さて読後にてその想いは変わらず持ち続けられるだろうか。どうであろうか。

何はともあれまずは、初めの1ページ目をめくるのみ。

千里の道もはじめの一歩から、だ。

![イニシェリン島の精霊 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray] イニシェリン島の精霊 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41sJW6X2XOL._SL500_.jpg)